Lors de la Révolution française de 1789 l’anticléricalisme surtout d’origine urbaine s’est mué en crise politique et civique. De 1789 à 1792, le refus des prêtres et des évêques de prêter serment de fidélité à la Constitution civile du clergé (juillet 1790) qui les fonctionnarisait n’a fait qu’accroître un phénomène très prononcé depuis un siècle. Le prêtre est assimilé à l’aristocrate et fait partie des suppôts de l’Ancien Régime, au même titre que le noble. Ordre le plus riche du royaume de France, le clergé se voit confisquer ses biens et la littérature, la caricature du temps se félicitent de rendre gorge à des nantis qui étaient plus un poids que dévoués à la cause religieuse. On assiste à la grande purgation de gros prélats, la fin des indigestions et la remise à la norme égalitaire par les patriotes. Des pièces font entrevoir la virulence d’un univers de la revendication et de la satire anticléricale dont la mise en place, précoce, remonte à l’automne 1789.

1- « Je t’avais bien dit mon ami, qu’ils nous feraient tout rendre », eau-forte anonyme coloriée, Collection De Vinck.

Dans cet univers, la métaphore corporelle a une place tout à fait centrale, résumant tout un imaginaire politique appelé à durer (Photo n°1). Dès les débuts de la Révolution, les clubs politiques s’installent dans des couvents dont certains prennent le nom (Les Jacobins ou les Cordeliers), manœuvre facilitée en cela par la suppression d’une partie du clergé régulier en février 1790 puis définitivement en août 1792. Quant à l’occupation des églises, elle devient monnaie courante à partir de la vague de déchristianisation que connaît la France à l’automne 1793. Que ce soit le pouvoir central, municipal ou les armées révolutionnaires de l’intérieur, la fermeture des lieux de culte, la confiscation des objets sacrés et les pressions exercées à l’encontre des prêtres pour qu’ils abdiquent sont légion.

De ce fait, la Révolution française a cultivé dans l’adversité une citoyenneté et un patriotisme hostiles à l’Église catholique ; la culture populaire anticléricale urbaine, déjà ancrée dans les mentalités de l’Ancien Régime, s’est politisée jusqu’à devenir un symbole de progrès contre l’obscurantisme, durant la dernière révolution du XIXe siècle, la Commune de Paris de mars à mai 1871.

Le renouveau spirituel et architectural de Paris au XIXe siècle

L’apaisement voulu par le Premier consul Napoléon Bonaparte (1769-1821) débouche sur le Concordat du 15 juillet 1801 signé avec le pape Pie VII (1800-1823) qui fait de la religion catholique « la religion de la grande majorité des Français ». Durant tout le XIXe siècle, on assiste à un renouveau de l’Église catholique qui se matérialise entre autre par la construction sur tout le territoire d’églises paroissiales, adaptant le nombre de lieux de culte à l’augmentation démographique et à l’urbanisation galopante. Malgré son immense richesse en bâtiments cultuels anciens héritée du Moyen-âge et de la Contre-réforme du XVIIe siècle, le paysage clérical de nombreuses villes françaises et de Paris en particulier porte aujourd’hui la marque du XIXe siècle. C’est ainsi que ce siècle qui assista à trois autres révolutions d’ampleur inégales en 1830, 1848 et 1871, de nature de plus en plus républicaine et anticléricale, connut paradoxalement un mouvement de construction rarement égalé aux siècles précédents.

2- Nef de l’Église Saint-Ambroise dans le 11e arr. de style néogothique, neoroman et neobysantin construite entre 1863 et 1868.

Les constructions multiplient les expériences architecturales inspirées du passé, appelées successivement néoclassique, archéologiste (néo-gothique) et éclectique (néo-médiévale). Les hauteurs des édifices sont importantes et le renouveau du vitrail est à ce jour un phénomène méconnu du regain spirituel du XIXe siècle (Photo n°2). Sous l’impulsion du préfet de la Seine Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), nombre d’églises sont construites à des carrefours de grandes artères, telle l’église Saint-Augustin dans le 8e arr., Boulevard Malesherbes et boulevard Haussmann dont la crypte devait à l’origine recueillir les dépouilles de Napoléon III (1808-1873) et d’Eugénie de Montijo (1826-1920).

Les églises paroissiales de Paris sont donc au moment de la guerre franco-prussienne déclarée le 19 juillet 1870 en pleine expansion et correspondent d’une certaine manière à l’un des aspects des fastes du Second Empire (1852-1870).

Septembre 1870, le Peuple de Paris prend les armes et la parole

Tombé après la défaite de Sedan et la proclamation de la République le 4 septembre 1870, le Second Empire venait à peine de libérer le droit de réunion publique par la loi du 6 juin 1868. Comme une accélération de l’histoire, la capitale replonge comme d’autres villes de France dans l’atmosphère des révolutions, surtout celle de février 1848. Le peuple de Paris s’empare de la parole publique et la toute jeune république entend résister à l’envahisseur prussien. Malheureusement, le siège est insupportable, fait près de 10 000 victimes de septembre 1870 à janvier 1871 et les défaites succèdent aux défaites. C’est à ce moment là que des divergences voient le jour entre d’un côté les partisans de la paix et de l’autre une frange très importante de la population parisienne, aux tendances politiques très variées (des républicains jacobins, aux internationalistes en passant par les Blanquistes) qui prône la résistance et la révolution.

3- Canons des fédérés sur la butte Montmartre.

Après deux tentatives d’insurrection les 31 octobre 1870 et 22 janvier 1871, la troisième, fortuite, est une réussite. Le 18 mars, lorsque le Président du pouvoir exécutif Adolphe Thiers (1797-1877), fort d’une assemblée constituante qui vient de favoriser la paix avec la Prusse, tente de désarmer la capitale en s’emparant des canons sur les diverses hauteurs de la ville, dont la butte Montmartre (Photo n°3). Son échec provoque une insurrection spontanée de la Garde nationale et des Parisiens à l’origine d’un pouvoir communal appelé La Commune de Paris. Ce pouvoir va durer 72 jours, jusqu’à son écrasement lors de la Semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Le pouvoir républicain et l’Assemblée s’étant installés à Versailles, les communards vécurent une expérience tout à fait particulière et la parole se libéra de manière extraordinaire, notamment dans des clubs qui trouvèrent dans les églises un lieu idéal de proximité par quartier et par arrondissement. Héritiers d’une longue tradition révolutionnaire de 1793 et de 1848, les communards ne vont pas manquer de voir dans les prêtres et la religion catholique, un allié du pouvoir ennemi, réactionnaire et bourgeois. Toutefois, la forme que prennent ces occupations d’église, leur chronologie, leurs modalités, les discours qui s’y tiennent, mettent à jour une face souvent ignorée des conflits internes dans la population ainsi qu’une approche tout à fait originale des révolutionnaires vis-à-vis du clergé et de la religion.

La République puis la Commune, une révolution de l’impiété ?

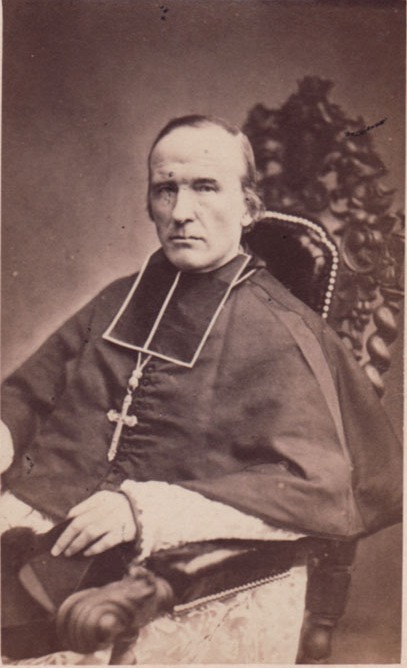

4 – Monseigneur Darboy, archevêque de Paris.

Si les questions du sort des prêtres et des lieux de culte ont été souvent négligées dans les récits, c’est qu’immanquablement ils faisaient le lit de la réaction monarchiste puis républicaine conservatrice, attachée aux valeurs et à l’ordre. C’est aussi qu’à côté des milliers de victimes du côté des communards (sans doute 10 000) la cinquantaine de prêtres et de gendarmes exécutés dans la dernière semaine de mai par les communards, dont l’archevêque de paris Monseigneur Georges Darboy (1813-1871) (Photo n°4), font pâle figure. Qu’importe, la Commune est une Révolution dont les agressés ne virent que les quelques aspects sanglants et comme tels les stigmatisèrent à outrance. Les historiens défavorables à la Commune et même ceux qui ont décrit le sort de l’Église n’ont pas manqué de souligner l’impiété de cette Révolution, y compris celle du 4 septembre et la Terreur qu’exercèrent les fédérés. « Je ne crois pas me tromper, écrit A. de Pontmartin, en affirmant que, sur mille républicains ou soit-disants tels qui accueillirent avec transport la chute de l’Empire [4 septembre 1870], neuf cent cinquante, pour le moins, firent passer la guerre au bon Dieu, la haine des prêtres, l’espoir de piller les couvents et les églises, bien avant le souci de la défense nationale ».

5- Notre Dame de La Croix, Ménilmontant, 20e arr.

Il est vrai que les premières réunions publiques et discours des clubs dans la capitale dès la proclamation de la République le 4 septembre résonnèrent d’intonations hostiles à l’Église. Certaines églises furent d’abord occupées comme Notre-Dame de la Croix à Ménilmontant dans le 20e arrondissement (Photo n°5). On y fit des réunions publiques, notamment pour élire les chefs de la Garde nationale, on y buvait, on y fumait ; jusqu’à ce que les autorités, sur réclamation du curé, n’y mettent fin pour permettre aux offices de s’y dérouler. Mais les discours vont bon train contre l’Église et le clergé. Au club Blanqui, rue d’Arras, on demande par exemple la suppression des églises et leur mise en location ; on agite parfois la question de savoir si l’on ferait marcher les curés, les chanoines et autres fainéants qui se gorgent de voluptés […] et s’il refusent renchérit-on le 8 novembre, nous les ferons descendre en chemise et nous les pousserons au rempart à coups de fouet ». Au club de la Solidarité, rue Lévis, à Batignolles-Monceaux, on s’écrie à l’occasion de l’inhumation d’un général, en pleine occupation prussienne : « [Le véritable progrès humain existera] quand il n’y aura plus en France ni un prêtre vivant ni une église debout » ou « Quand nous n’aurons plus de Prussiens, nous règlerons l’affaire des prêtres », etc. Le discours anticommunard de l’Église était donc de bonne guerre au lendemain de l’écrasement de la Révolution, en vertu de la véritable hostilité ressentie à l’égard de l’Église et des préjudices humains et matériels subis par cette dernière. Il révèle un refus du désordre et surtout de la prise du pouvoir par une frange difficilement canalisable du prolétariat parisien. Mais en aucun cas il n’y eut de terreur organisée, systématique à l’encontre du clergé et des prêtres, tout au plus la guerre aggrava une situation par des mesures d’exception. S’il y eut un retour fracassant de l’anticléricalisme, des suspicions à l’égard des prêtres et des provocations à l’égard des fidèles, des pillages d’église et surtout des discours très agressifs, c’est qu’ils participèrent à une idée que les communards se faisaient de la république sociale et démocratique qu’ils rêvaient de mettre en place. L’Église, c’était l’Empire et la réaction, c’était désormais le pouvoir des versaillais, des ennemis qui menaçait la Révolution. « L’ennemi avance c’est le moment de manger du prêtre ! », s’effraie-t-on dans la capitale.

La Commune de Paris prit certes des décisions dans le domaine religieux mais elles n’allèrent pas au-delà de la Séparation de l’Église et de l’État (2 avril) ; des ordres symboliques comme celui de détruire la chapelle expiatoire (8e arr.), élevée sous la Restauration en mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette, n’eut même pas le temps d’être appliquée. L’essentiel se déroula dans le vécu des quartiers, dans l’animation de la sociabilité à l’intérieur des clubs installés dans les églises et en même temps dans la peur vécue par les fidèles.

L’occupation et la fermeture des églises : une diversité extraordinaire

Toutes les églises furent visitées entre le début du mois d’avril et la fin du mois de mai mais comme l’écrit Paul Fontoulieu, « Ce que l’un faisait le matin, un autre le défaisait le soir ». (Les églises de Paris sous la Commune, Alcan, 1873)

« Tout est horrible et étrange dans cette sombre période de la révolution communarde. On rencontre à chaque pas des faits inexplicables » . Ces assertions expriment l’extrême diversité du sort fait aux églises, au clergé et ne s’expliquent que par une certaine organisation anarchique de la Commune, l’attitude très diverse des communards ; en d’autres termes, de nombreuses églises n’ont pas fait l’objet ni de réquisition, ni de fermeture, ni de pillage et d’arrestations de prêtres. Certaines, fort riches, comme Saint-Philippe du Roule (8e arr.), mais aussi quelques-unes, parfois placés dans des hauts lieux de la Commune comme Saint-Gervais à 50 mètres de l’Hôtel de ville (4e arr.) ou Saint-Germain-l’Auxerrois à peine aussi près, ont été épargnées de presque tout. Certaines même furent ignorées jusqu’à la dernière semaine de la Commune, comme Saint-Eugène-Sainte-Cécile (mais également Notre-Dame de Bonne Nouvelle dans le 2e arr., Saint-Jean Baptiste à Belleville, Saint-Étienne du Mont dans le 5e arr., etc) dans le 9e arrondissement, toute récente (1855) : « On était arrivé au 21 mai, et les troupes de l’armée régulière allaient entrer dans Paris, que messieurs les communards n’avaient pas encore songé à cette église. Était-ce un oubli ou dédain ? On ne saurait le dire ». Ce constat s’explique plus vraisemblablement par un politique très incertaine du pouvoir communal en la matière, des protections particulières, des résistances opiniâtres plus convaincantes que d’autres. Certes, de nombreuses églises furent réquisitionnées, fermées au culte, parfois par les curés eux-mêmes afin de les protéger (Saint-Marcel de la Maison Blanche, place d’Italie, dans le 13e arrondissement, aujourd’hui, Sainte-Anne de la Butte aux cailles), voire pillées, saccagées, mais une seule fut détruite, Notre-Dame de Bercy ; certes de nombreux prêtres furent rançonnés, arrêtés et enfermés dans les prisons de Mazas et de la Roquette, mais il y eut de nombreuses tractations, parfois même des désaccords entre les communards, ce qui prouve non seulement leurs diverses sensibilités politiques, voire pour certains spirituelles mais également une conduite des populations des quartiers qui n’était absolument pas canalisable par le pouvoir central.

A Saint-Gervais par exemple, tout près de l’Hôtel de Ville, cœur politique de la Commune de Paris, l’église fut l’objet d’une lutte sans merci entre deux tendances. Il y eut celle d’un certain Froissart, surnommé Court-en-cuisse, qui désirait occuper l’église, comme cela se faisait ailleurs ; tandis que le capitaine Roussel, du 212e bataillon, de garde à la mairie du 4e arrondissement, soutenu par un membre éminent de la Commune, Adolphe Clémence (1838-1889), empêcha toute occupation et tout pillage, s’insurgeant devant de tels agissements. Sensibilités très diverses donc, colère et affolement lorsque les menaces versaillaises se firent de plus en plus menaçante au mois de mai, mais aucune politique systématique. Dans ce domaine comme dans d’autres, il se trouve que de nombreux leaders de la Commune firent leur possible pour empêcher les atteintes physiques ou morales, que ce soit aux églises ou aux personnes. En témoignent les tentatives vaines que firent Eugène Varlin (1839-1871) et une dizaine de chefs communards pour empêcher le massacre des 56 otages de la rue Haxo (20e arr.) le 26 mai.

6- Le Panthéon sous la Commune de Paris.

Il demeure néanmoins des lieux aux symboliques très fortes pour lesquels la fermeture s’imposait. C’est le cas par exemple du Panthéon et de Montmartre qui fermèrent dès les premiers jours. Le Panthéon (Photo n°6) prit le nom d’église Sainte-Geneviève en 1806 ; sa fonction était double, à la fois sépulture nationale des grands hommes et lieu de culte. Plusieurs fois supprimée, la fonction de culte avait été reprise par le Second Empire et la Commune y met à nouveau un terme le 30 mars 1871. Ce jour-là, François Jourde (1843-1893), à ce moment délégué du 5e arrondissement, déclare devant la foule que le Panthéon redevient l’asile des Grands Hommes et que par conséquent l’église Sainte-Geneviève est désormais fermée ; il parle de Voltaire (1694-1778) et de Jean-Paul Marat (1743-1793), de la pourriture de l’Empire, de l’héroïsme des Parisiens. On vide les troncs, on inventorie les objets, on ferme les portes et deux ouvriers grimpent sur le fronton, scient les deux bras de la croix, et attachent un drapeau rouge au support.

7- Église Saint-Pierre de Montmartre.

A Saint-Pierre de Montmartre dans le 18e arrondissement (Photo n°7), lieu de l’insurrection du 18 mars, c’est le lundi de Pâques, 10 avril, qui fut choisi pour la fermeture. On afficha sous le porche le texte suivant :« Attendu que les prêtres sont des bandits, et que les églises sont des repaires où ils ont assassiné moralement les masses, en courbant sous la griffe des infâmes Bonaparte, Favre [Jules Favre, adversaire républicain très déterminé de la Commune, ministre des affaires étrangères] et Trochu [général qui fut président du gouvernement de défense nationale jusqu’en février 1871], […] ordonne que l’église dite de Saint-Pierre soit fermée, et décrète d’arrestation des prêtres et ignorantins ». Quelques jours après, la grande nef fut transformée en un atelier de confection d’habillements militaires.

Les prêtres, premières cibles

Au cours des visites et des réquisitions, la plupart des prêtres des paroisses furent inquiétés voire arrêtés, laissant des vicaires prendre le relais du culte. Tous les cas de figure existent, d’une arrestation provisoire aboutissant à une rançon contre un retour, à la résistance de certains qui convainquirent les autorités, à ceux aboutissant à une incarcération jusqu’à la fin de la Semaine sanglante, se soldant pour certains par l’exécution du 26 mai rue Haxo. L’abbé de Garat, de la paroisse Saint-Martin fut rançonné pour 2 600 francs, l’abbé Blondeau de Sainte-Plaisance refusa d’être libéré pour une somme de 3 000 et finit par s’évader de la prison de Mazas grâce à des complicités. Mais certains n’eurent pas cette chance. C’est le cas du curé de la Madeleine, l’abbé Deguerry (1897-1871, photo n°8). Souvent visitée, l’Église de la Madeleine fut constamment vue comme un lieu suspect. Le maire du 8e arrondissement, Jules Allix (1818-

8- L’abbé Deguerry.

1897) fit arrêter son abbé dans la nuit du 12 au 13 avril ; il fut incarcéré à la prison de la Roquette puis exécuté parmi les fameux otages.

9- L’abbé Sabatier.

L’abbé Sabatier de l’église Notre-Dame de Lorette le 12 avril connut le même sort comme des dizaines d’autres (Photo n°9). Souvent, les vicaires prenaient le relais. A la Madeleine l’abbé Pierre-Henri Lamazou (1828-1883) résista tant et si bien que l’église poursuivit ses offices tout au long de la Commune. Elle avait en sa faveur un rôle de réconfort pour les paroissiens car on y distribuait des secours aux pauvres ainsi qu’on y administrait les derniers sacrements. De nombreux convois funèbres s’y déroulaient souvent escortés par des fédérés en armes. Le même genre de phénomène se déroule par exemple à Saint-Paul-Saint-Louis ; dans cette église, non seulement le culte est maintenu, mais il s’y déroule en grande pompe le 8 mai l’enterrement du commandant du 120e bataillon des fédérés, Gilbert.

10- Dominique Régère, maire du 5e arrondissement sous la Commune (1816-1893).

A la Madeleine, ce n’est finalement que le 19 mai que fut conduit à la Roquette le vicaire Pierre-Henri Lamazou , d’où il fut délivré au lendemain de la Semaine sanglante. Il écrivit d’ailleurs un livre à ce sujet (La place Vendôme et la Roquette: souvenirs du commencement et de la fin de la Commune, 1911). Les cas de résistance ne sont donc pas rares, de négociations aussi et certains prennent un tour assez original. Le maire du 5e arrondissement, Dominique Régère (photo n°10) avait la particularité d’être un partisan convaincu de la Commune mais de demeurer très croyant. Les prêtres de l’église Saint-Séverin échouèrent dans leurs tentatives de négociations pour protéger leur établissement car Dominique Régère leur répondit qu’il ne pouvait que difficilement freiner les élans du peuple. A contrario il protégea de son propre chef l’église de Saint-Etienne Du Mont car il prévoyait entre autre d’y préparer la première communion de son fils, ce que fit son épouse accompagnant l’enfant pendant tout le mois d’avril.

Pillages, profanations et mascarades

Le quotidien des églises sous la Commune, là aussi dans une grande diversité de traitement, fut émaillé de scènes de pillages, de profanations ainsi que d’épisodes carnavalesques visant à se moquer des rites et du culte. L’église Saint-Leu dans le 1er arrondissement, investie dès le 13 avril, est l’une de celles qui fut le plus éprouvée. Son abbé, l’abbé Leris fut aussitôt arrêté malgré une vive résistance corps à corps dans la sacristie et l’église fermée. Grâce aux interventions de ses amis, il fut libéré dès le 23 avril. L’église subit de grandes dévastations : on brisa les troncs, on déchira les vêtements sacerdotaux, on détruisit les vitraux modernes, le maître-autel et les objets précieux furent envoyés soit à la Monnaie, soit au Garde-Meuble pour soutenir la défense ainsi que les démunis. On assiste également à de macabres mises en scènes comme ces deux corps de femmes qui n’avaient pu être enterrés et qui furent exposés par les fédérés sur la voie publique avec ces mots sur un écriteau : Jeune fille violée et enterrée vivante par les prêtres. Il y eut également dans cette église des scènes parodiques de culte par des fédérés, commandés par un certain Apollon Kobosko, polonais. Le 15 avril, une quarantaine d’entre eux revêt des habits sacerdotaux, aux trois-quarts déchirés, et parodient les offices divins en chantant des refrains orduriers. Kobosko donne la communion à ses soldats en remplaçant les hosties par des brioches puis on se met à table dans la nef, avant de donner un bal. Il ne s’agissait que l’un des rituels classiques de l’anticléricalisme voire antichristianisme d’individus excédés par la situation dramatique de la capitale durant la Commune pour qui l’Église et les prêtres étaient les ennemis les plus irréductibles de leurs espoirs révolutionnaires. A Saint-Jacques du Haut-Pas, dans le 5e arrondissement, c’est un clubiste appelé Laurent Rose qui agrémente les réunions, habillé comme un prêtre allant dire la messe. Il s’installe même dans une dépendance de l’église, au numéro 252 de la rue Saint-Jacques, jouant régulièrement à faire le prêtre et à parodier le culte.

11- Catulle Mendès (1841-1909).

Catulle Mendès (1841-1909), poète du Parnasse, de moins en moins convaincu par la Révolution tandis qu’il avait été saisi au départ par son bien-fondé, témoigne à propos de l’église Saint-Jacques du Haut Pas (Photo n°11) : « En entrant dans l’église-club, je fus d’abord ravi à la vue du bénitier où l’eau bénite avait été remplacée par du tabac de cantine ; au fond, l’autel était couvert de chopes et de bouteilles. Quelqu’un m’a dit : C’est le comptoir. Dans une petite chapelle il y avait la statue de la sainte vierge, affublée d’un uniforme de cantinière ; on lui avait mis une pipe à la bouche. […] Comme j’allais sortir, un gamin s’approcha du bénitier, un brûle-gueule à la main. Il prit une poignée de tabac, et dit :

Au nom du père !

Il bourra sa pipe et dit :

Du fils !

Il l’alluma et dit :

Du Saint-Esprit !

Ma foi, je lui ai donné une calotte, Les 73 journées de la Commune, 1871.

Un club dans une église, comment ça marche ?

Grande tradition qui remonte à la Révolution française, l’occupation des églises afin d’y tenir les séances de clubs politiques. Les communards ne manquèrent pas l’occasion de faire résonner leurs revendications dans ces bâtiments consacrés à la bigoterie et à tous les conservatismes. Là aussi, la mise à disposition de ces lieux de culte ne fut pas systématique, à la fois du fait de la résistance des prêtres ou des paroissiens mais aussi de certaines protections. Ce qui est sûr, c’est que les réunions de certains clubs organisés dans des églises permirent de rassembler des centaines de personnes et d’organiser des moments de parole libre jamais vus depuis la Révolution française.

11- Saint-Eustache, 1er arrondissement.

Il y a d’abord les églises qui avaient déjà une histoire « révolutionnaire », comme par exemple Saint-Eustache dans le 1er arrondissement (Photo n°12). En 1793 elle fut consacrée au culte de la Raison et accueillit un club de femmes. Ce n’est que le 4 mai pourtant qu’on demanda au curé toujours en place de mettre son église à la disposition du comité des clubs. Le club de Saint-Eustache tint ses séances jusqu’au 21 mai et chose remarquable, fut le plus discipliné de tous. On interdit d’y fumer et la foule nombreuse, écoute des membres importants de la Commune comme Auguste Viard, Augustin Verdure ou Pierre Vésinier.

12- Saint Ambroise, 11ème arrondissement.

Il y eut aussi de véritables temples de la parole publique, célèbres par leur affluence, leurs orateurs ou également leurs revendications. C’est le cas du club des Prolétaires installé à l’église Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement, boulevard Voltaire (Photo n°12). Il est le mieux connu des clubs car il est le seul à avoir conservé des archives et également à avoir imprimé un journal du même nom. Un journal bi-hebdomadaire, Le Prolétaire, « organe des revendications sociales » sort quatre numéros du 10 au 24 mai. On y précise « ce que veut le prolétaire » et ses principes : « Il place la Commune au-dessus du droit commun ; son principe est indiscutable, comme tout ce qui est vrai ». S’adressant aux autorités de la Commune de Paris, il avertit sévèrement : « Ne vous contentez pas de promettre au peuple l’avènement du socialisme dans le même style que les prêtres promettent à leurs adeptes les joies du paradis qu’ils ne manquent pas d’ajourner au-delà du trépas ». Construite entre 1863 et 1868, l’église Saint-Ambroise est réquisitionnée dès le 23 avril ; son vicaire, l’abbé Guillaume Delmas parvient à retarder l’échéance en se rendant en personne à l’Hôtel de ville pour demander à Henri Mortier de s’y opposer. Le club des prolétaires ou club Ambroise s’ouvre malgré tout le 7 mai après une perquisition en règle la veille.

La mairie du 11e affiche à l’entrée de l’église le décret suivant : « Le club Ambroise, ne voulant pas continuer la mise en pratique des coutumes préconisées par les charlatans en soutane que la justice du peuple vient de chasser d’ici […] il ne sera perçu aucun droit d’entrée au club ». Le club Saint-Ambroise est fondé par un maçon nommé David et animé par Jean Parthenay (ébéniste), Jacqueline (métreur), Baillehache (typographe) ou Jules André, fabricant de carreaux. Les réunions attirent des centaines de personnes voire près de 4 000 au milieu du mois de mai. Le club a vocation de « faire l’éducation du peuple par le peuple » et « d’exprimer les revendications les plus pressantes : instruction gratuite, horaires de travail allégés, salaire minimum, etc ». Les femmes ne sont pas en reste et Guillaume Delmas se souvient d’une « très grande virago d’une quarantaine d’années, à la voix éraillée, à l’œil chargé de colères » qui est connue sous le nom de la Matelassière ; elle inspire le plus grand respect et tout le monde écoute en silence ses discours sur la religion ou le mariage qu’elle condamne. Très vite la résurrection de l’esprit terroriste prend le dessus et les esprits s’échauffent contre les prêtres. La Matelassière déclare le 18 mai qu’il faut décréter les prêtres « hors la loi, afin que chaque citoyen puisse les tuer comme on tue un chien enragé ». Lors de la dernière séance du mardi 23 mai, les officiels tentent de rassurer l’assistance en déclarant que les soldats versaillais fraternisent avec les fédérés sur la place de l’Hôtel de ville tandis que la bataille fait pourtant rage.

13- Sainte-Marguerite, rue Saint-Bernard.

Le succès du club est tel qu’on installe une annexe dans l’église Sainte-Marguerite (Photo n°13), toute proche (On fait de même à Saint-Élisabeth dans le 3e arrondissement, boulevard du temple car celui de Saint-Martin des Champs faisait le plein). Se distinguent dans ce club de nombreuses femmes comme dans beaucoup d’autres, dont Hortense Machu et lors des dernières séances la teneur des propos expriment le désespoir devant l’angoisse suscitée par l’avancée des versaillais. Une femme dit le 21 mai : « Si les versaillais viennent jusqu’ici, il n’y a qu’une chose à faire : c’est que toutes les mères aillent porter leurs enfants sur la barricade. Nous verrons si les soldats oseront tirer dessus ».

14- Église Saint-Sulpice, club de la Victoire, 6ème arrondissement.

Parfois, l’organisation d’un club dans une église et ses séances prennent un ton très polémique. C’est le cas à Saint-Sulpice (photo n° 14) par exemple ; déjà appelée Temple de la Raison sous la Révolution puis Temple de la Victoire, l’église de Saint-Sulpice est transformée en club à partir du 12 mai sans qu’elle soit l’objet de déprédations d’aucune sorte ni son clergé inquiété. Tony Moilin (1832-1871), maire du 6e arrondissement, ordonne une simple perquisition le 6 avril. Lorsqu’on réquisitionne l’église pour devenir un club le 6 mai, on fait sortir avec de grandes difficultés les très nombreux fidèles qui célèbrent le mois de Marie ; pendant plusieurs jours, ce ne sont que bousculades, bagarres et provocations des deux côtés. Tandis que les partisans de la Commune chantent la Marseillaise et le Chant des Girondins, les fidèles entonnent le Magnificat et le Salve Regina. Altercations physiques et verbales montrent non seulement que la Commune ne fait pas l’unanimité dans le quartier mais qu’elle n’use pas non plus de la Terreur pour déloger les récalcitrants même si, au bout du compte, la mairie donne ordre de faire feu sur les réacs en cas de désordre. Finalement le club est baptisé club de la Victoire. Comme dans nombre d’églises, on y consacre le culte de quatre à six heures de l’après-midi puis les clubistes l’occupent jusqu’à tard dans la nuit.

15- Louise Michel en 1880.

Il est assez cocasse de remarquer qu’on invoque Dieu dans la journée et que le soir, on y profère régulièrement des discours qui invectivent les prêtres ou nient la divinité, sans que les déclamations antireligieuses et anticléricales violentes ne se concrétisent dans les actes. Une des oratrices du club s’exprime par exemple ainsi : « Les prêtres, il faut les fusiller ; c’est eux qui nous empêchent de vivre comme nous voulons. Les femmes ont tort d’aller à confesse [.. ;] J’engage donc toutes les femmes à s’emparer de tous les curés et à leur brûler la gueule ». Deux frères nommés Lallement, savetiers de leur état, l’un délégué à la mairie, l’autre délégué de la Commune, animent particulièrement les séances. Mais il y a aussi Louise Michel (1830-1905, photo n°15) qui fait un discours le 17 mai comme dans de très nombreux clubs. Écoutons-là à la veille du danger d’invasion de Paris par les troupes versaillaises : « Le grand jour est arrivé ; le jour décisif pour l’affranchissement ou l’asservissement du prolétariat. Mais du courage, citoyens ; de l’énergie, citoyennes, et Paris sera à nous ; oui, je le jure, Paris sera à nous ou Paris n’existera plus. C’est pour le peuple une question de vie ou de mort ». La dernière séance de ce club a lieu le dimanche 21 mai, on y vote l’incendie des monuments et des principaux quartiers de la ville au cas où l’armée versaillaise franchirait l’enceinte fortifiée, ce qui fut le cas dans l’après-midi.

16- Alfred Billioray (1841-1877).

Enfin, certaines églises connaissent des situations inédites et cocasses, preuve que la Commune ne s’attaquait pas unanimement au culte. Dans le 14e arrondissement, le club de Montrouge est créé le 30 avril dans l’église Saint-Pierre-de-Montrouge dont la construction est presque terminée (1863-1872). On propose au curé, l’abbé Carteron, de manière inédite, de partager l’espace et de lui laisser le maître-autel, les bas-côtés et les chapelles. On installe même une cloison en planches à l’entrée du sanctuaire et afin qu’il n’y ait aucun contact entre les clubistes et les fidèles, on y ajoute des toiles à une assez grande hauteur. Le club a à sa disposition toute la nef. Dès le 6 mai, les relations dégénèrent, l’église est fermée définitivement le 9 et le culte désormais célébré dans une maison particulière au n°60 de la rue d’Alésia. Parmi les orateurs de ce club, il y a des personnalités en vue de la Commune comme Alfred Billioray (photo n°16), partisan de l’action directe, Henri Myard (1825-1871), fusillé aux environs de la tour Saint-Jacques ou Frédéric Robert, secrétaire d’état-major des Francs-tireurs de Montrouge. Le club demeure sans doute celui des motions les plus extrêmes, comme le rétablissement de la loi des suspects, l’arrestation de tous les prêtres, la mort des otages ou lors de la dernière séance du 21 mai, l’arrestation de Cluseret, comme « traître à la patrie » ainsi que la déchéance de la Commune qui n’était pas assez révolutionnaire. Dès le 22 mai, les fédérés installent une pièce dans la galerie du clocher et ce dernier est inlassablement mitraillé d’obus qui partent d’une batterie versaillaise établie au-delà de la gare Montparnasse.

Au total, ce sont près de vingt-huit clubs qui ont pu être recensés ; certains d’entre eux n’ont connu qu’une voire deux séances, mais ils ont profité de la séparation de l’Église et de l’État décrétée le 2 avril pour occuper les églises et pallier les difficultés réelles d’ordre financier comme administratif, qu’avait le peuple de se réunir avant la Commune. Quant aux églises et au clergé, ils ont subi des dommages à la mesure de la haine que leur vouaient certains communards, mais également des gens d’un peuple souffrant et désespéré, pour qui l’institution catholique représentait l’ennemi versaillais de l’intérieur. L’entrée des troupes versaillaises le dimanche 21 mai aggrava la situation de nombreuses paroisses avant d’aboutir quelques jours après à leur délivrance.

17- Dalle de la rue Borrego, 20ème arrondissement.

Au lendemain de la semaine sanglante (28 mai) qui mit fin aux occupations des églises, le clergé n’a eu de cesse de rappeler le martyre de ses prêtres, les dommages matériels subis par les bâtiments. Au 85 de la rue Haxo, lieu de l’exécution des otages dont une dizaine de religieux, est élevée en 1894 une chapelle, puis c’est l’église Notre-Dame-des-Otages qui est inaugurée le 23 octobre 1938. Tout à côté, au 51 rue Borrégo, à l’entrée de l’ancienne cité de Vincennes, une plaque commémorative résume dans des termes mesurés, le drame qui toucha des milliers de Parisiens, religieux, gendarmes, soldats versaillais et fédérés mêlés:

« En ce lieu l’avant dernier jour de la Commune de Paris, le 26 mai 1871, vers six heures du soir, furent amenés de la prison de la Roquette, en un lugubre cortège, huit religieux, deux ecclésiastiques, trente-cinq gardes de Paris et quatre otages civils.

En présence des derniers représentants de la Commune, ces quarante-neuf otages furent massacrés par la foule en délire.

18- Massacre de la rue Haxo, Photomontage d’Eugène Appert.

Prêtres sacrifiés à la haine antireligieuse, gardes de Paris et prisonniers civils victimes des passions politiques. Ils ne sont tous pas morts pour la même cause, mais ils ont partagé les mêmes souffrances et subi le même sort. S’il faut sévèrement condamner les responsables du crime, on n’oubliera pas les événements tragiques qui se succédaient alors dans la capitale, les souffrances récentes de la guerre et du siège, l’amertume de la défaite, la répression inhumaine qui mettait fin, en ces jours, aux excès de la Commune. Gardons le souvenir de ces drames, non pour perpétuer des haines, mais, à la suite de Jésus-Christ, pour œuvrer à la paix parmi les hommes » (Photo n°18).

Frédéric Bidouze